... newer stories

Mittwoch, 30. September 2015

Wie feiert Tarantino Halloween?

schwanenmeister, 11:41h

Mal ehrlich: Fragt ihr euch nicht auch gelegentlich ganz gerne, in der investigativen Tradition von Promiflash und Co.: Was machen eigentlich die Stars an Weihnachten, wo verbringen sie ihre Urlaube und wie würde Claire Danes tanzen, wenn sie ins Berghain gehen würde? Eine dieser Fragen des Lebens wurde die Tage jetzt klar beantwortet. Denn Quentin Tarantinos New Beverly Cinema in Los Angeles hat sein Oktober-Programm bekannt gegeben. Letzten Oktober wiedereröffnete er das Kino und spielte deshalb einen breit gefächerten Genremix samt Würdigungen für die in Frieden ruhenden Robin Williams und Paul Mazursky. Nur an Halloween ließ er seinen Hollywood-Buddy Eli Roth einen Horror-Marathon mit den eigenen Filmen ansetzen. Dieses Jahr ist aber Zeit für einen echten Shocktober.

Dallamano-Double-Feature: Wie aus dem Giallo der Slasher wurde

Schon die beiden eher gorig angehauchten Shaw Brothers-Filme "The Boxer's Omen" und "Human Lanterns" im September kündeten von dem, was da kommen sollte. Ich konnte bislang keine Überraschungen oder ultraseltene Raritäten ausmachen, aber die Filmauswahl macht Appetit auf mehr. Zumal wenn man gerade die letzte halbe Stunde von "Prometheus" im ZDF gesehen hat und sich fragt, wie katastrophal wohl der Rest gewesen sein muss, damit der Sci-Fi-Horror einen so schlechten Ruf bekommen hat. Denn Ridley Scotts Klassiker "Alien" läuft bei Tarantino im Double Feature mit einem britischen 80's-Horror namens "Samen des Bösen". Immerhin ein Titel, der mir noch völlig unbekannt war. Es gibt drei sehr geschmackvolle Italo-Double Features: Der Edgar Wallace-Film "Das Geheimnis der grünen Stecknadel" trifft auf "Der Tod trägt schwarzes Leder", während Mario Bavas "Die Stunde, wenn Dracula kommt" mit Antonio Margheritis "Danza macabra" füßelt. Nicht zu vergessen "Die toten Augen des Dr. Dracula" und "Beyond the Door II" als reine Bava-Doppelvorstellung.

Dazu gibt es die immer wieder gerne gepushte Canuxploitation mit "The House by the Lake", "Blue Monkey" und "Funeral Home" plus das Jeff Lieberman-Gespann "Squirm" und "Just Before Dawn". Klassisch wird es mit Abbott & Costello, Bob Hope (!), den beiden Dracula-Interpretationen von Frank Langella und Klaus Kinski sowie einigen George Romero-Filmen (z. B. "Night & Day of the Dead"). Sehr interessant sieht auch das "Last House on the Left"-Remake "Chaos" aus, das an mir völlig vorbeigegangen ist. Ehrlich gesagt am meisten interessieren würde mich aber, ob die herrlich missglückte Dan Aykroyd-Horrorkomödie "Valkenvania" wirklich von Tarantino oder seinen Mitarbeitern ausgesucht wurde. Bei "Beetlejuice" wiederum bin ich mir da ziemlich sicher, weil Quentin seit jeher riesiger Michael Keaton-Fan ist. Und dann erscheint natürlich ein Double Feature aus Finchers "Sieben" und Friedkins "Cruising" purer Wahnsinn zu sein - aber eben von der Sorte, die man sich selbst gerne geben würde.

Auch gut: - Scorseses Halloween-Tipps

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 27. August 2015

Tarantinos New Beverly feiert Shaw Brothers

schwanenmeister, 13:38h

Auf die Spaghetti Western folgen in Tarantinos New Beverly Cinema im September die Eastern der Shaw Brothers

Kalender in voller Größe

Tarantino macht aktuell mit seinen Meinungen wieder Schlagzeilen im Internet. Auch, wenn er praktisch seit Jahren keine neuen Filme und TV-Serien mehr gesehen hat. War "How I Met Your Mother" nicht bereits sein Guilty Pleasure in der Postproduktion von "Inglourious Basterds"? Inzwischen reicht schon ein gesehener Trailer (siehe z. B. 2. Staffel "True Detective") aus, um aburteilen und Überschriften produzieren zu können. Interessanter ist da schon, dass der Regisseur inzwischen auch Facebook für sich entdeckt und damit begonnen hat, in Filmblogs wie AwardsDaily Kommentare zu hinterlassen. Oder, dass Tarantino auf seiner Prag-Reise zu den selbstkomponierten Western-Klängen von Ennio Morricone die Filmbücher "Five Came Back" und "Pictures at a Revolution" von Mark Harris verschlang.

Sein New Beverly-Programm in Los Angeles plätschert derweil so vor sich hin. Es ist der zweite Monat in Folge auf Autopilot. Im letzten Monat sammelten seine persönlichen Assistenten eine Art Best-of seiner Italowestern-Favoriten zusammen, im September tun sie es mit den Eastern der Shaw Brothers. Viele Titel, die man seit "Kill Bill" schon häufiger gelesen hat: "The 36th Chamber of Shaolin", "The 8 Diagram Pole Fighter", "5 Fingers of Death", "Fist of the White Lotus" und die One-Armed Swordsman-Filme mit Jimmy Wang Yu. Mit "The Boxer's Omen" und "Human Lanterns" sind auch ein paar obskurere Kandidaten dabei, die ganz schmackhaft aussehen. Aufregend geht aber anders.

Immerhin gibt es als Ergänzung eine Handvoll kernige Männerkino-Double Features: Robert Redford, Paul Newman, James Coburn und Peter Lorre geben sich die Ehre. Gerade auf Redford und seine beiden Filme "The Candidate" und "Downhill Racer" hätte ich mächtig Bock, auch weil mir die Werke vor Ewigkeiten in meiner New Hollywood-Aufholjagd empfohlen wurden. Und Coburns Filme "Todesmelodie" und "Pat Garrett and Billy the Kid" passen hervorragend zu meiner kleinen Sam Peckinpah-Phase, die die Retrospektive auf dem Filmfestival von Locarno angeregt hat. Zur vollen Wahrheit gehört dort aber auch die Tatsache, dass ich neulich, bei dem Versuch "Sierra Charriba" nachzuholen, trotz Mario Adorf und Senta Berger nach einer Stunde fast sanft entschlummert wäre. Oh, und "Kingsman: The Secret Service" plus "Kiss the Girls and Make Them Die" (ein Film, der es schafft, an die Qualitäten seines Titels anzuknüpfen) sieht natürlich nach einem sehr spaßigen Agenten-Double Feature aus.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 25. August 2015

„Dogtooth“ mit Knödeln und Fips Asmussen

schwanenmeister, 22:12h

Die aufregende, erfrischend andere deutsche Genreperle „Der Bunker“ geht auf Welttournee; nächstes Jahr auch in den deutschen Kinos. Eine Filmkritik von Michael Müller

© Kataskop Film & GFF KG

Was tut sich im deutschen Film? Genau so heißt eine langlebige Veranstaltungsreihe im deutschen Filmmuseum, die gemeinsam mit der Filmzeitschrift epd-Film konzipiert wurde. So lautet auch generell die Selbsteinschätzung der deutschen Filmindustrie: Immer den eigenen Zustand skeptisch beäugend und in Frage stellend. Die tatsächliche Antwort darauf gibt normalerweise der letzte erinnerungswürdige deutsche Film. Aktuell hat man mal wieder einen, den man gerne vorzeigt, zitiert und ausruft: „Victoria“. Sechs deutsche Filmpreise. Silberner Berlinale-Bär. Eine One-Cut-Sensation. Virtuoses Genrekino aus deutschen Landen. Eigentlich ein Paradoxon. Fast oscarnominiert, wenn es da nicht diese dumme Regel mit der Originalsprache gäbe. Angeblich hat sich sogar Jennifer Lawrence eine Privatvorführung zeigen lassen. Und Quentin Tarantino arbeitet auch schon an einer Art Western-Reboot mit Christoph Waltz und Bill Cosby. Oder zumindest: Til Schweiger will ein Hollywood-Remake drehen. Oder so ähnlich.

Ein anderer Blickwinkel auf den deutschen Film: Talent und gute Filme sind immer da. Es ändert sich nur die Wahrnehmung. Wenn sich die Rezeption auf die Filme von Schweighöfer & Co. beschränkt und auf die Frage, ob ein deutscher Film im Cannes-Wettbewerb mitmachen darf oder für den Auslands-Oscar nominiert wird, kann man nur verlieren. Wenn man allerdings genauer hinsieht und die Nuancen wahrnimmt, dann fällt auf, dass dieses Jahr auf dem sommerlichen Filmfest München viel von deutschen Filmen geschwärmt wurde (z. B. „Der Nachtmahr“, „Staatsdiener“, „Schau mich nicht so an“). Und auch im Vorfeld des Fantasy Filmfest, das gerade durch die Großstädte der Republik tourt, lobte die Organisatorin Frederike Dellert ausdrücklich die deutschen Genrebeiträge. Und das von einem Festival, das in den letzten Jahren nicht gerade dadurch aufgefallen wäre, eine echte Plattform für deutsche Genrefilme gewesen zu sein. Allerorts hört und liest man von interessanten Projekten: Auf der Genrenale, der Indie-Gegenveranstaltung zur Berlinale, wurden Projekte wie „Schneeflöckchen“ und „Radio Silence“ gefeiert. Insider-Tipps wie „Von jetzt an kein Zurück“, „Top Girl“, „Liebe mich!“, „Und am Ende sind alle allein“ sowie „Das Zimmermädchen Lynn“ machen die Runde. Damit will ich keine Wellenbewegung behaupten oder ein neues Goldenes Zeitalter heraufbeschwören wollen. Kann ich auch gar nicht. Vielleicht liegt die Fülle der Empfehlungen auch einfach nur an meiner Horizonterweiterung durch zwei, drei neue Tippgeber über Twitter.

Mutter Beimer griff unter die ArmeNikias Chryssos' surreale, zum Schreien komische Gesellschaftssatire „Der Bunker“ ist einer der besten Filme des Jahres. Seine Weltpremiere feierte der Debütfilm im Schatten von „Victoria“ in der Berlinale-Nebenreihe Perspektive Deutsches Kino. Sein richtiges Zuhause scheint er aber erst jetzt auf den Genrefestivals dieser Welt zu finden. In Frankreich, auf dem Festival Mauvais Genre, gewann der Film zwei Jurypreise. Ich wurde auf ihn aufmerksam, weil er im Programm des amerikanischen Fantastic Fest auftauchte. Letzteres Festival hat sich über die Jahre, neben dem großen spanischen Vorbild Sitges, zu dem weltweiten Genre-Mekka entwickelt. Allein die Nominierung ist bereits eine Auszeichnung. Die Existenz von „Der Bunker“ grenzt dabei an ein kleines Wunder, die Finanzierung wurde ausschließlich mit der Hilfe des "Lindenstraßen"-Godfather Hans W. Geißendörfer und seiner gleichnamigen Produktionsfirma („Uncle Boonmee“) gestemmt. Es ist kein Zufall, dass Pit Bukowski eine der Hauptrollen spielt. Jener Schauspieler, der auf den ersten Blick wie eine schnoddrige Version des schon wieder in Vergessenheit geratenen Paul Bettany daherkommt, aber ungleich wandlungsfähiger, geladener und aufregender ist, wie seine andere große, kinskieske Genre-Rolle in „Der Samurai“ gezeigt hat. Ich habe „Der Bunker“ auf dem Frankfurter Fantasy Filmfest erleben dürfen.

Irgendwo in der Einöde betritt ein Student (Pit Bukowski) den Bunker einer dreiköpfigen Familie. Er sucht die Abgeschiedenheit für seine wissenschaftliche Abschlussarbeit. Gut, der versprochene Seeblick fehlt, aber ansonsten scheinen die Voraussetzungen ideal zu sein. Nur die Familie ist ein wenig speziell: Das Kind sieht aus, als sei es schon über dreißig Jahre alt. Es ist angezogen, als hätte Wilhelm Busch die Leibchen mit kurzer Hose designt. Und während zu Tisch gesessen wird und der Vater penibel die Anzahl der Klöße und Servietten notiert, die der Student in Anspruch nimmt, harrt der Kleine bei Minusgraden vor dem Fenster aus. Irgendetwas läuft hier gewaltig schief. Als der Student von den Eltern finanziell und sexuell genötigt wird, den Hausunterricht von Klaus (Daniel Fripan) zu übernehmen, kommt er der hier betriebenen schwarzen Pädagogik auf die Spur.

Regisseur und Drehbuchschreiber Chryssos hat dieses anarchische Kammerspiel in einer surrealen Hyperrealität angeordnet, die voller Humor und verdrängter Erotik ist. Das ist einerseits wahnsinnig unterhaltsam anzuschauen: Wie der Sohnemann etwa, bereits im dunklen Klassenzimmer sitzend, quasi die gesamte Nacht auf den Hauslehrer gewartet zu haben scheint, wie er als einziger Teilnehmer des Unterrichts sein Namensschild dekorativ vor sich rückt, wie ihm das Konzept des Spielens total fremd ist; oder wie der Vater versucht, mit hochtrabender Sprache und leeren Phrasen einem Idealbild des Bildungsbürgers zu entsprechen und wie er am regelmäßigen Witzeabend mit weiß geschminktem Clownsgesicht die ältesten Kalauer der Witzegeschichte in bester Fips Asmussen-Tradition vorträgt, um sie danach intellektuell-schwachsinnig zu unterfüttern.

Stoßtrupp Venus bläst zum AngriffAndererseits drängt sich auf spielerische Art die Leseweise einer Gesellschaftssatire auf. Kammerspiele in ihrer Reduzierung dienten schon immer als Vergrößerungsglas auf aktuelle Verhältnisse. So gesehen ist „Der Bunker“ ein beißender Kommentar auf unser familiäres und gesellschaftliches Rollenverständnis. Der vor sich her forschende Besucher, der je nach Gemütslage mal Student, mal Professor genannt wird, steht mit seiner endlosen Forschungsarbeit für den sanften Unsinn des universitären Lehrbetriebs. Das Mannskind in Lederhosen, das noch von seiner Mutter gesäugt wird, soll durch stupides Auswendiglernen der Hauptstädte darauf vorbereitet werden, Präsident zu werden. Samt charmanter Marilyn Monroe-Reminiszenz. Der Vater ist in diesem Familienkonzept überflüssig geworden: Er versucht seine Rolle als Oberhaupt über starre Rituale und peinliche Bildungshuberei wenigstens im Schein zu rechtfertigen. Am spannendsten ist allerdings die Rolle der Mutter (Oona von Maydell). Sie dirigiert im Stillen über die verschiedensten Methoden die Familie. Interessanterweise hat ihr der Film wörtlich einen Klotz ans Bein gehängt. Eine offene Beinwunde ist gleichzeitig eine Art von Lebensform, die sie Heinrich nennt und die vor allem mit zunehmender Zeit die Verantwortung für die aggressiven Anwandlungen der Mutter übernimmt.

„Der Bunker“ wirkt auf mich so, als würde er aus dem innersten der deutschen Seele entspringen; quasi unter der Reichskanzlei gelegen, das deutsche Unterbewusstsein mit klassischer Musik (neben einem Heavy Metal-Song glaube ich als Ausnahme auch noch ein Score-Stück aus „Der Killer von Wien“ erkannt zu haben) und visuellen Verweisen anzapfend, um sie wild und neu miteinander zu kombinieren; auf wahnsinnig witzige Weise vom Hier und Jetzt erzählend, aber mit den Mitteln großer Film-Satiriker wie Stanley Kubrick und David Lynch. In einem Wort: Lust. Die Lust an der Sprache, den Schauspielern, der Improvisation, der blutvollen Strenge, den Abgründen und Grenzen. Und man könnte „Der Bunker“ auch als Bruderfilm zu Giorgos Lanthimos' Meisterwerk „Dogtooth“ betrachten, der einen ähnlichen erzählerischen Rahmen gewählt hat, aber zu völlig anderen Antworten kommt.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 10. Juli 2015

SigiGötz-Entertainment-Heft von 1955 entdeckt

schwanenmeister, 19:23h

Der Inhalt des knapp hundertseitigen Heftes, das jetzt in einem Archiv der Deutschen Nationalbibliothek aufgetan wurde: Das Magazin SigiGötz-Entertainment hat erstmals Pauline Kaels Texte über die Virilität Curd Jürgens in die deutsche Sprache übersetzt. Passend dazu feiert das Heft den kongenialen Käutner-Doppelschlag "Des Teufels General" (im Venedig-Wettbewerb) und "Himmel ohne Sterne". Der viel zu früh verstorbenen Vampyrin und deutschen Sphinx Sybille Schmitz ("Fährmann Maria") setzt der SGE-Reporter ein Denkmal, indem er ihre komplizierte Nachkriegskarriere detailliert beleuchtet. Dazu: Werner Herzog schreibt über Shooting Star Klaus Kinski in "Kinder, Mütter und ein General". Wie aus dem drögen Heimatfilm "Die Wirtin an der Lahn" von J. A. Hübler-Kahla eine frivole Komödie hätte werden können. Reboot-Wahn in der BRD: Warum "Der letzte Mann" und "Urlaub auf Ehrenwort" von 1955 weit hinter den Originalen zurückbleiben. Plus spaßige SGE-Entdeckungen abseits der Erfolgsranglisten des Filmecho: "Ingrid - Die Geschichte eines Fotomodells", "Die Stadt ist voller Geheimnisse", "Roman einer Siebzehnjährigen", "Teufel in Seide", "Mädchen ohne Grenzen", "Unternehmen Schlafsack" und "Benehmen ist Glückssache".

© SigiGötz-Entertainment

Link: - Heft nachbestellen

... link (3 Kommentare) ... comment

Sonntag, 5. Juli 2015

Deutsche Welle auf dem Filmfest München 2015

schwanenmeister, 16:48h

Der FIPRESCI-Preisträger 2015 auf dem Filmfest München heißt "Schau mich nicht so an" von Uisenma Borchu. Der Debütfilm gilt bereits als internationaler Geheimtipp für das baldige Locarno-Festival. Es geht um zwei Nachbarinnen aus deren Frauenfreundschaft sich eine leidenschaftliche Beziehung entwickelt. "A daring, unpredictable debut." (Carmen Gray, Sight & Sound) "Der Film bricht mit den üblichen Gender-Konventionen." (Beatrice Behn, kino-zeit.de)

© Dreifilm GbR

"Eine moderne E.T.A. Hoffmann-Horrorstory im neonfarbenen Look der Bikini-Groteske 'Spring Breakers'." (David Steinitz, Süddeutsche) "Mein Lieblingsfilm des Festivals. Ein phänomenaler Techno-Monsterfilm." (Patrick Wellinski, Deutschlandradio) Es geht um ein 17-jähriges Mädchen, das nach einer Party von einem abgrundtief hässlichen Wesen heimgesucht wird. "Der Nachtmahr" war vielleicht der Überraschungsfilm des Filmfests. Sein Regisseur Akiz hieß im früheren Leben einmal Achim Bornhak und verzweifelte mit seinem Uschi Obermaier-Film "Das wilde Leben" am deutschen System.

© OOO-Films

Links: - "Schau mich nicht so an", - "Der Nachtmahr"

... link (5 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 2. Juli 2015

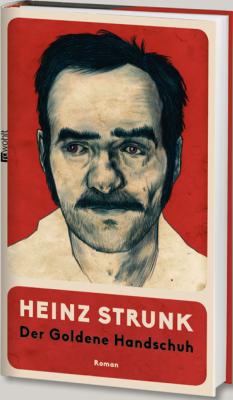

Heinz Strunks Roman "Der Goldene Handschuh": Krautploitation-Material par excellence

schwanenmeister, 16:06h

„Im Handschuh kann man gut Frauen kennenlernen, viel besser als im Lehmitz, im Schlusslicht oder im Elbschlosskeller. Wählerisch darf Fiete natürlich nicht sein. Bei Frauen seines Alters ist er chancenlos. Solange er denken kann, hatte er Ältere, richtige Omas teilweise.“ Fiete ist der Spitzname von Fritz Honka, dem berüchtigten deutschen Serienmörder der 1970er-Jahre, der im Hamburger Lokal „Der Goldene Handschuh“ seinen weiblichen Opfern auflauerte. Über ihn hat der Autor Heinz Strunk sein neuestes Buch geschrieben. Es wird zwar erst am 22. Januar 2016 erscheinen, aber auf der Homepage des „Titanic“-Kolumnisten und Extra-3-Comedian kann man schon einen ersten scheuen Blick auf die Leseprobe wagen.

© Rowohlt

Die Jukebox spielt Schlager von Heintje („Du sollst nicht weinen“) und Adamo („Es geht eine Träne auf Reisen“). Kaputte Typen trauern verpassten Lebenschancen nach: „Ich kannte da ma eine, die hab ich geliebt. Irgendwann war sie weg. Das ganze parfümierte Fleisch, da denk ich noch mein Leben dran.“ Kaputtere Frauen, die unter dem Mantel einen blauen Putzfrauenkittel tragen und sich vor der Kälte ins Lokal gerettet haben, lassen sich Drinks ausgeben. „Die Anderen, auch wenn sie noch so abgerissen sind, benutzen noch irgendwas, Lippenstift, Lidschatten, Rouge. Gerda nicht“, schreibt Strunk über die Dame, die Honka im Roman gerade ins Auge gefasst hat. Es ist eine atemberaubend genaue, zutiefst melancholische Milieuschilderung, die mich an filmische Meisterwerke von Werner Hochbaum („Razzia in St. Pauli“, „Ein Mädchen geht an Land“) denken lässt. Heinz Strunks Roman „Der Goldene Handschuh“ vereint mit dem harten Serienmörder-Porträt und dem frivol-trüben St. Pauli-Setting zwei bedeutende Triebfedern der deutschen Populärkultur.

Das letzte Hemd hat leider keine TaschenDie Liste der prominenten Kino-Serienkiller ist lang und exquisit: Angefangen bei „Das Cabinet des Dr. Caligari“ und „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ über Robert Siodmaks Film „Nachts, wenn der Teufel kam“ und „Es geschah am hellichten Tag“ bis hin zu aktuelleren Vertretern wie „Der Totmacher“, „Der Sandmann“ und „Antikörper“. In ihnen spiegeln sich die Abgründe der deutschen Seele am vortrefflichsten. Ähnlich gut bestückt ist das Subgenre des St. Pauli-Films, ob in der romantischen Version bei Helmut Käutner („Große Freiheit Nr. 7“) oder in der realistischeren Stoffen von Rolf Olsen („Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn“) oder Alfred Vohrer („Das gelbe Haus am Pinnasberg“). Strunk führt diese mächtigen Stränge jetzt zusammen und veredelt sie mit seiner aufrichtigen Leidenschaft für den deutschen Schlager. Vielleicht ist genau das der richtige Platz für den Schlager, um seine ganze Widersprüchlichkeit und Schönheit jenseits des Kitsches oder Trashs zu entfalten.

Als Christian Alvart in seinem Trailer für den deutschen Gangsterfilm „Banklady“ den Kugelhagel mit Drafi Deutschers „Mamor, Stein und Eisen bricht“ unterlegte, war das einer der cineastischen Höhepunkte 2013. Zu schade, dass es der Song – wahrscheinlich wegen der zu teuren Lizenzrechte – nie in den fertigen Film schaffte. Im Sommer 2014 feierte der Nürnberger Hofbauer-Kongress mit der glanzvollen Wiederaufführung von „Holiday in St. Tropez“ die völlig unironische Wiederauferstehung des Schlagerfilms. Es wäre Zeit, dass auch der deutsche Mainstreamfilm das zur Kenntnis nimmt. Bei richtiger Anwendung wäre es nur zu seinem Vorteil. Heinz Strunk jedenfalls glaubt bereits, sich mit „Der Goldene Handschuh“ neu erfunden zu haben. Er lässt den autobiografischen Roman hinter sich und könnte mit dem Tatsachenroman und der Biografie Fritz Honkas eine Entsprechung für seine Sprache und Beobachtungsgabe gefunden haben. Strunk: „Der Roman ist so gut geworden, dass ich jetzt schon ganz melancholisch werde, weil ich ahne, dass mir Vergleichbares nicht gelingen wird.“

Link: - Leseprobe

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 25. Juni 2015

Halbjahres-Top Ten 2015

schwanenmeister, 23:15h

Meine aktuellen Lieblingsfilme des ersten Halbjahres sind vor allem von der Berlinale und der Stadt Wiesbaden beeinflusst. Da es sich um die ersten sechs Monate handelt, habe ich mir den Luxus erlaubt, die Filme alphabetisch aufzuführen und Dokumentar- mit Spielfilmen wild zu mischen. Ich liebe es, wie der Giallo der 1970er-Jahre in britischen Werken wie "The Duke of Burgundy" oder "The Face of an Angel" weiterlebt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein Subgenre für den noch jungen Duccio Chiarini wäre. Das Genre des Coming-of-Age-Films hat er mit "Short Skin" jedenfalls hervorragend gemeistert. Mein Geheimtipp für Dokufreunde lautet "Eine ganz normale WG", das sensible Porträt einer Autistinnen-Wohngemeinschaft in Berlin, das sowohl anrührt als auch wahnsinnig gut unterhält:

Im Gedenken an Laura Antonelli: Frauen im Film 2015

EL CLUB – Pablo Larraín

DORA O. D. SEXUELLEN NEUROSEN UNSERER ELTERN – Stina Werenfels

THE DUKE OF BURGUNDY - Peter Strickland

THE FACE OF AN ANGEL – Michael Winterbottom

EINE GANZ NORMALE WG – Georg Schönharting

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT - Ana Lily Amirpour

IXCANUL – Jayro Bustamante

JURASSIC WORLD – Colin Trevorrow

MÜLHEIM-TEXAS – Andrea Roggon

SHORT SKIN – Duccio Chiarini

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 12. Juni 2015

Kinochiwa-Podcast über japanisches Kino bereichert deutschsprachiges Angebot

schwanenmeister, 16:16h

Gerade erst ist die Nippon Connection in Frankfurt am Main zu Ende gegangen, schon werden Freunde der japanischen Filmkunst wieder beschenkt. Memo Jeftic, Regisseur der Mockumentary "Die wirklich wahre Geschichte von 3sat" und ehemals ständiges Mitglied der Celluleute, hat mit seinem Freund Max aus Wien den Kinochiwa-Podcast ins Leben gerufen. Deutschsprachige Podcasts über die Hollywood-Blockbuster der Saison gibt es tendenziell eher zuviel als zu wenig. Die Nische, das Podcast-Format für filmhistorische, abseitigere Entdeckungen zu nutzen, wurde dagegen beinahe noch gar nicht bedient. Warum eigentlich? Kinochiwa zeigt, wie es gehen kann: Keine endlosen Labereien mehr ohne Punkt und Komma, keine viertelstündigen Inhaltsangaben. Stattdessen ein konzentrierter, elegant mit Soundtrackschnipseln angereicherter Blick auf einen einzigen japanischen Film.

Schau mir in die Augen, Kleiner! ("Die Steuerfahnderin")

In der ersten Episode sprechen die beiden Japano-Liebhaber eine gute halbe Stunde lang anregend über die Jûzô Itami-Komödie "Die Steuerfahnderin". Das ist gerade auch, wenn man, wie in meinem Fall, noch nie von dem Film gehört hat, ein lohnenswerter Ausflug in das japanische Kino der 1980er-Jahre samt seinem gesellschaftlichen Hintergrund. Itami ist westlichen Kinozuschauern vor allem durch den Food Porn-Klassiker "Tampopo" ein Begriff. Der Kinochiwa-Podcast soll wöchentlich erscheinen, es wird bereits über Gäste nachgedacht. Zusätzlich sollen kleine Podcast-Specials zu japanischen Filmen entstehen, die in Deutschland nur schwer aufzutreiben sind. "Die Steuerfahnderin" dagegen gibt es in Deutschland auf DVD inklusive des zweiten Teils günstig einzusammeln. Mein Interesse für dieses Kino drückt sich allein schon dadurch aus, dass die letzten beiden Jahre jeweils ein japanischer Film meine Top Ten anführte ("Forma", "See You Tomorrow, Everyone").

Links: - Kinochiwa #1, - Dt. Filmpodcasts, - Flimmerfreunde

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 10. Juni 2015

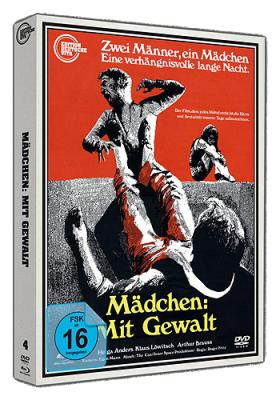

DVD-Tipp: "Mädchen mit Gewalt" (Roger Fritz)

schwanenmeister, 02:31h

Wir machen mal einen Test. Achtung. Fertig. Los.

© Subkultur Entertainment

Ingmar Bergmans „Die Jungfrauenquelle“ ausgenommen: Wie lautet der früheste Rape & Revenge-Film, der euch spontan einfällt? „Ms. 45“? „I Spit on Your Gave“? „They Call Her One Eye“? „The Last House on the Left“? „Deliverance“? „Clockwork Orange“? „Straw Dogs“?

Wie wär’s mit einem deutschen Film? Gibt es überhaupt gar nicht, sagt ihr? Doch, jetzt schon – irgendwie. In der Edition Deutsche VITA des DVD-Labels Subkultur Entertainment ist am 20. Mai der verschollene Roger Fritz-Film „Mädchen mit Gewalt“ erschienen, der nie im TV lief und bislang auf keinem Trägermedium zu finden war. Jetzt existiert der Film in der bestmöglichen Weise, die als Vorbild für den Rest dienen sollte: Edel verpackt, gleich in doppelter Ausführung als Blu-ray und DVD, herzallerliebst vollgestopft mit Trailern, Hintergrund-Interviews und zwei Audiokommentaren. Ein Kommentar rechtfertigt allein den Kauf zum stattlichen Preis. Hofbauer-Kommandant Christoph Draxtra und Filmwissenschaftler Sano Cestnik unterhalten sich mit Regisseur Roger Fritz und Hauptdarsteller Arthur Brauss. Es ist ein wehmütiges, rauschhaftes Gespräch, dem nur Fritz selbst gelegentlich eine Atempause gönnt, in dem er nach mehr Ton verlangt. Ja, das ist höchstwahrscheinlich jetzt schon das Heimkino-Highlight des Jahres.

Die Krautploitation-Perle um zwei durchtriebene Frauen-Abschlepper, die in ihrem nächtlichen Kiesgruben-Date mit dem „Bridget-Bardot-Verschnitt“ Helga Anders nicht völlig unproblematische Widerhaken besitzt, wurde bereits erschöpfend auf Seiten wie critic.de, kino-zeit.de, Grün ist die Heide oder in der taz besprochen (am Ende des Artikels verlinkt). Er verdient viele dieser Lobpreisungen. Mich fasziniert aktuell, wie die Filmidee aufs Papier und auf die Leinwand kam, gerade weil es vorher wie nachher mit Ausnahme vielleicht von Roland Klicks Filmen („Deadlock“) eigentlich keine vergleichbaren deutschen Ansätze gab. Man muss sich vorstellen: Heute maulen wir bereits vor Übersättigung, wenn ein halbes Dutzend Superhelden-Filme im Jahr auf den Markt geschmissen wird. Ende der 1960er-Jahre liefen über vierzig Italowestern von Januar bis Dezember in den bundesrepublikanischen Kinos an. Eine unvorstellbare Anzahl. Klar, waren darunter auch kleinere Produktionen, die untergingen. Aber theoretisch konnte man das gesamte Jahr über den südländischen Nachbarn beim Genremachen zuschauen.

Der erfolgreichste Film des Jahres 1969 hieß bekanntlich „Spiel mir das Lied vom Tod“ (13 Millionen Zuschauer). Italowestern waren Teil des Mainstreams. Der Verleih Cinerama, der gemeinsam mit Roger Fritz und dem Produzenten Arthur Cohn („Ein Tag im September“) den Film „Mädchen mit Gewalt“ finanzierte, verdiente sein Geld in den Anfängen vor allem mit eben jenen Italowestern wie „Drei Kugeln für Ringo“ und „Friss oder stirb“. So verwundert es überhaupt nicht, wie sehr „Mädchen mit Gewalt“ davon beseelt ist, zumal das Ganze – auf Englisch gedreht – als internationale Produktion angedacht war. Die gleichen kargen Locations, visuellen Stilmittel (Großaufnahmen, Kamerafahrten) und Motive (Kreuzigung) sind offensichtlich. Dabei erinnert Roger Fritz‘ Film jedoch weniger an die altbekannten Italowestern-Klassiker, sondern schöpft bewusst oder unterbewusst (Fritz hat das Drehbuch-Gerüst nicht selbst geschrieben) aus dem kammerspielartigen Fundus kleiner, dreckiger Meisterstücke wie „Töte, Django“, „Die Grausamen“ und „Das Gold von Sam Cooper“. Davon wiederum wäre der Weg zurück in die deutsche Filmgeschichte, über den Kammerspielfilm der 1920er-Jahre (Stichwort: Carl Mayer), nur noch ein Katzensprung.

Links: - Grün ist die Heide, - Critic.de, - kino-zeit.de, - taz

... link (6 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 21. Mai 2015

Richard Fleischer – der Zwang zum Bösen Werkschau eines amerikanischen Originals

schwanenmeister, 02:01h

Es wird wohl kein Filmgeschichtsbuch geben, in dem sein Name nicht auftauchen wird. Da war sich der Hollywood-Regisseur Richard Fleischer am Ende seiner Karriere in der Autobiografie „Just Tell Me When to Cry“ sicher. Ein Buch, das übrigens mit der allerersten, sehr profanen Set-Erfahrung Fleischers, nämlich dem Satz „John Wayne hasn’t shit yet“, beginnt. Manchmal kann es morgens eben auch mal länger dauern. Gerade, wenn die größte aller Filmlegenden erst den Trailer verlässt, wenn der Biohaushalt ausgeglichen ist. Fleischer spielte jedenfalls mit der Unausweichlichkeit seiner Person für die schreibende Zunft auf die eigene, ausufernde Filmografie an.

Drei Werke von Richard Fleischer (r.o.)

In fünf Jahrzehnten drehte er über fünfzig Spielfilme, darunter bedeutende Filmklassiker wie „20.000 Meilen unter dem Meer“ und „Die Wikinger“, die fest im kollektiven Filmgedächtnis verankert sind. Er verdiente sich noch seine ersten Sporen bei RKO, dinierte mit D. W. Griffith und wurde vom milliardenschweren Filmmogul Howard Hughes beklaut. Es wäre einfacher, die Hollywoodstars aufzuzählen, die nicht mit ihm gedreht haben. Viel bemerkenswerter ist allerdings diese Tatsache: Im Jahr 2015 existiert – mit Ausnahme der eigenen Lebensbeichte – immer noch kein englisch- oder deutschsprachiges Filmbuch über den Regisseur. Was für ein Versäumnis, möchte man denken, wenn man ihn heute in seiner Gänze wiederentdeckt!

Evolution des GeschmacksFür mich war Fleischer sehr lange Zeit einfach nur der Regisseur einiger meiner naiven Lieblingsfilme der Kindheit („Conan – Der Zerstörer“, „Red Sonja“). Trashige Fantasy-Muskelprotz-Filme mit Arnold Schwarzenegger, denen ich bis heute keinen ernsthaften zweiten Blick antun will. Und er war der Mann hinter dem Körper erkundenden Sci-Fi-Klassiker „Die fantastische Reise“. Einem Film also, den Joe Dante in den 1980er-Jahren als „Die Reise ins Ich“ rebootete und für mein kindliches Gemüt mit Sam Cooke-Songs, dem verrückten Martin Short und Rob Bottins meisterhaften Spezialeffekten aufhübschte. Fleischers Namen auf der Zunge zergehen zu lassen, war zwar faszinierend. Ich hatte ihn trotzdem vorerst unter den so emsigen wie uninspirierten Handwerkern Hollywoods abgespeichert, wie es sie dort zuhauf gibt.

Das änderte sich schlagartig im Jahr 2004 mit dem Kinostart von „Kill Bill: Vol. 2“. Wenn Tarantino in seinen Filmen direkte Referenzen in Form von Postern oder gezeigten Ausschnitten macht, hört und sieht man schon ganz genau hin: Egal, ob es der Vietnam-Biker-Film „The Losers“ beim Blaubeerpfannkuchen-Frühstück in „Pulp Fiction“, Helmut Bergers „Der Tollwütige“ beim Kiffer-Sit-in in „Jackie Brown“ oder eben Henri-Georges Clouzots „Der Mörder wohnt in Nr. 21“ in „Inglourious Basterds“ war. In Michael Madsens Wohnwagen, wo sich die Braut mit Elle Driver einen Kampf auf Leben und Tod liefert, hängt, gut sichtbar angebracht, ein „Mr. Majestyk“-Poster an der Wand.

Elmore Leonard meisterhaft adaptiert„Mr. Majestyk“ (dt. Verleihtitel: „Das Gesetz bin ich“) war ein recht untypischer Charles Bronson-Revenge-Flick: Viel zu ernsthaft erzählt und viel zu einfühlsam in der Liebesgeschichte inszeniert, als dass er in die Reihe des ungestümen Klischee-Bronson passte. Diese meisterliche Elmore Leonard-Adaption um einen von der Mafia drangsalierten Melonenfarmer weckte Lust auf mehr. Aber wo sollte man in diesem riesigen Werk anfangen? Es fehlten die Hinweise. Und so sammelte ich über die Jahre eher zufällig als bewusst immer mal wieder Fleischer-Perlen am Wegesrand ein: Als ich begeistert von Jack Cardiffs „Raubzug der Wikinger“ war und eine kleine Nordmänner-Phase hatte, war auch Zeit für Fleischers „Die Wikinger“.

Der ziemlich schöne Western „Vier Vögel am Galgen“, der eher spröde Gangsterfilm „Der Don ist tot“ und die Sci-Fi-Bildungslücke „Jahr 2022 … die überleben wollen“ machten zwar Spaß, aber begeisterten nicht. Dann folgte eine langgezogene Rechts-links-Kombination: Die DVD-Sammelbox The Film Noir Classics Collection Vol. 2 offenbarte im Jahr 2005 selten gezeigte Film noir-Klassiker, die eines zweiten Blickes wert waren. Darauf fand ich auch Fleischers RKO-Durchbruch „Um Haaresbreite“, einen rasch produzierten Schwarzweiß-Thriller, der komplett in einem fahrenden Zug spielt und die Enge und Beschränktheit zu seinem Vorteil auszunutzen weiß. Vor allem war man dort mit seiner Begeisterung nicht allein, denn William Friedkin hatte als großer Fleischer-Fan einen schwärmerischen Audiokommentar beigesteuert.

Die Hard-Boiled-Anfänge: der Film noir "Um Haaresbreite"

Robin Wood & das New Beverly CinemaDer richtige Niederschlag erfolgte jedoch erst 2007 mit „Mandingo“. Ich entdeckte gerade die Filmbücher des berühmten britisch-kanadischen Filmkritikers Robin Wood. In seinem Werk „Sexual Politics and Narrative Film“ schrieb er eine vielseitige Hymne auf das verkannte Sklavenepos, einen rauschhaften Text über die Verbindung von Rasse, Sexualität und Geschlecht in Hollywoodfilmen. Er bezeichnete den Film als aufklärerische Antithese zum verlogenen Hollywood-Überfilm „Vom Winde verweht“. Der wilde Exploitationfilm ließ in seiner Rohheit erahnen, wie hart und unerbittlich das Leben der schwarzen Sklaven in Amerika gewesen sein musste, gerade weil er nichts aussparte.

Hiernach konnte man über soften Kunstquark wie „Twelve Years a Slave“ nur noch die Nase rümpfen. Ich hatte also meine drei Richard Fleischer-Meisterwerke („Mr. Majestyk“, „Um Haaresbreite“ und „Mandingo“) beisammen, aber immer noch keinen Plan, wo ich weitermachen sollte. Tatsächlich erhielt ich den erst diesen Januar, als Quentin Tarantino in seinem New Beverly Cinema eine kleine Fleischer-Retrospektive während den Dreharbeiten zu „The Hateful Eight“ programmierte. Inspiration ist bekanntlich das halbe Cineastenleben. Und nach so vielen Jahren des aufgestauten Wartens hatte ich die unbändige Lust, die nötige Zeit und die Filmkopien, um endlich im größeren Stil durchzustarten.

Du sollst keine Sandalen neben den meinigen tragen!Am Gründonnerstag strahlte der österreichische Sender Servus-TV passenderweise Fleischers Bibelfilm „Barabbas“ aus. Das Sandalenepos mit Anthony Quinn war einer der größten Flops in der Karriere des gebürtigen New Yorkers. Ganze vier Jahre fand er keine neue Arbeit. Nach einer solchen Zwangspause kommen nicht viele Regisseure zurück. Fleischer hatte anschließend in den 1970er-Jahren seine produktivste Phase, haute jährlich fast immer zwei Produktionen raus, als wollte er zeigen, dass er so einfach nicht tot zu kriegen sei. Wenn man den Film „Barabbas“ heute sieht, versteht man sofort, warum diese prächtig ausgestattete Dino De Laurentiis-Produktion scheitern musste: Der Film erzählt nicht die klassische Jesus-Geschichte, sondern die Geschichte des Verbrechers, der an seiner Stelle vom Kreuz gelassen wurde. Noch heute wirkt diese Drehbuch-Entscheidung atemberaubend.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie wahnsinnig sie in den 1960er-Jahren zwischen den sonstigen Bibelschinken ausgesehen haben muss. „Barabbas“ ist dreigeteilt: Der Begnadigte stolpert, sein Glück nicht fassen könnend, durch Bierschänken und Hurenhäuser. Parallel wird Jesus‘ Kreuzigung und Wiederauferstehung im Hintergrund miterzählt; sie legt sich wie ein schuldbeladener Schatten auf Barabbas und lässt den Film fast surreal erscheinen. Barabbas versucht sich wieder als Räuberhauptmann, mordet und wird zu lebenslanger Zwangsarbeit in den Schwefelminen auf Sizilien verurteilt. Diese Szenen sind in ihren apokalyptischen Ausmaßen noch schwerer zu greifen. Fleischer zeichnet eine ganz reale Hölle unter der Erde. Klaustrophobisch, lebensfeindlich und unendlich brutal. Im letzten Abschnitt verschlägt es Barabbas als Gladiatorenkämpfer nach Rom. Die Action ist so spektakulär, wie Jack Palance als monströser, dauergrinsender Aufseher bösartig ist. Die Botschaft des Films ist ambiguen und dabei angenehm religionskritisch gehalten. Was für eine Entdeckung! Ich war begeistert und hatte einen Lauf.

Lebenserfahren oder -müde? Lee Marvin in "Vier Vögel am Galgen"

Richard Fleischer, SuperstarWohin ich im New Beverly-Programmschwerpunkt zu Fleischer nun auch griff, wurde ich fündig. Zum Beispiel bei „Wen die Meute hetzt“, einem mit leidenschaftlich-heißer Nadel gestrickten Gangsterfilm-Schwanengesang über einen alternden Fluchtwagenfahrer, der es noch mal wissen will. Hauptdarsteller George C. Scott ist ein ähnlich Totgeweihter wie der in der Arena kämpfende Barabbas. Er nimmt ein Selbstmordkommando an, als er Tony Musante aus einem Gefängnistransport befreit und zwischen die feindlichen Linien der Mafia gerät. So wird es ein bitterer, melancholischer Road Trip, der viel mehr vom blutvollen italienischen Genrefilm der 1970er-Jahre als von Hollywood beatmet ist.

Fleischers Figuren gelten als gestrig und verbraucht und zeigen in existenzialistischen Ausnahmeerfahrungen, dass mit ihnen immer noch zu rechnen ist. Gleiches gilt für eben jenen George C. Scott im eher episodischen Cop-Film “Polizeirevier Los Angeles-Ost”. Sein Filmpartner Stacy Keach mag zwar der Protagonist sein, dem die Handlung bis zuletzt folgt. Aber in Erinnerung bleibt vor allem der pensionierte Scott, der im Stuhl am Fenster langsam zu dem einsamen Anrufer wird, über den er selbst im Dienst noch schmunzelte. „Polizeirevier Los Angeles-Ost“ ist vielleicht nicht eine von Fleischers besten Arbeiten, gehört jedoch zu seinen sympathischsten, weil sie auf ganz bodenständige Weise ein Gleichgewicht zwischen tragischen und schönen Momenten schafft. Und sie zeigt, dass es für den Job Polizist spezielle Typen braucht, die viel Privatheit und Freizeit aufgeben und von der Gesellschaft wenig zurück bekommen – es sei denn ein schlechtes Gehalt oder im dümmsten Fall einen Bauchschuss.

Sympathy for the DevilBeschäftigt man sich auch nur oberflächlich mit Fleischers Filmografie, wird augenfällig, dass der Mann, dessen Vater Max Fleischer einst von Walt Disney im Cartoon War der 1920er- und 1930er-Jahre durch fiese Abwerbungen und Nachahmungen in die Knie gezwungen wurde, einen Hang zu Mörder- und Serienkiller-Geschichten entwickelte. Das fing bereits in den 1950er-Jahren mit dem Film „Das Mädchen auf der Samtschaukel“ an. Vier lupenreine Serienkiller-Filme sollten folgen (darunter die intensive Mia Farrow-Tour de Force „Stiefel, die den Tod bedeuten“). Am interessantesten ist vielleicht das Werk „John Christie, der Frauenwürger von London“. Mit dokumentarischer Akribie zeichnet Fleischer die Gräueltaten eines Briten (Richard Attenborough) seit dem Zweiten Weltkrieg nach: Der Mörder gibt sich als Mediziner aus, betäubt seine Opfer, wenn er ihr Vertrauen gewonnen hat, mit einer eigens konstruierten Gas-Apparatur. Er vergeht sich an den Frauen, tötet sie und verscharrt sie in seiner Umgebung. Letztlich sind es so viele, dass sie aus Platzmangel förmlich aus den Wänden wieder herauszufallen scheinen, weil nur notdürftig drüber tapeziert wurde. Kein anderer Fleischer-Film hat mich mehr beeindruckt, hat mich tiefer ins Mark getroffen.

Ja, das ist ein abgrundtief böser Horrorfilm, auch weil er die Spießigkeit des Nachkriegs-Großbritanniens so detailliert in der eintönigen Kleidung, den zerbombten Wohnungen und siffigen Kneipen schildert und die Taten noch ungleich grotesker erscheinen lässt. Das hier ist kein „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“, bei dem man zum Schluss Mitleid mit dem Kindsmörder Peter Lorre hat. Es ist perfider: „John Christie“ stellt von Anfang an klar, wer das Monster ist, spielt geradezu mit der Antipathie des Zuschauers. Aber durch Fleischers genaues Beschreiben der Taten, durch das Teilhabenlassen an den Plänen und ihren Umsetzungen holt der Film einen unbemerkt mit ins Boot. Man ertappt sich dabei, innerlich zu zucken, als die wiederkommenden Maurer den Frauenwürger bei der „Arbeit“ stören. Dieser Hang Fleischers zum Horror und den menschlichen Abgründen kann nicht nur den damals angesagten Genres geschuldet sein, da sich das Thema wie ein roter Faden durch sein Œuvre zieht. Seine Autobiografie gibt darüber leider keinen Aufschluss, auch weil sie bereits Ende der 1960er-Jahre abreißt.

In seinem Herzen wohnen Schlangen ("Die Wikinger")

Im Wandel der ZeitMich faszinieren Trends in der Filmgeschichtsschreibung, vor allem, wenn sie Paradigmenwechsel zu bekannten Regisseuren einleiten. Wann hat sich das Bild gewandelt, wann wurde aus einem Stümper ein Auteur, wann erkaltete die Liebe der Cineasten für einen einstmals heiß und innig verehrten Filmemacher? So ein Zeitpunkt ist schwer zu bestimmen, weil es meist dauert, bis die Veränderung ins kollektive Gedächtnis eingesickert ist. Wie ein Archäologe macht man sich auf die Spur, forscht nach ersten zaghaften Würdigungsversuchen und hangelt sich dann am Retrospektiven-Programm der Festivals entlang. Richard Fleischer ist kein unbeschriebenes Blatt. Schon der legendäre Andrew Sarris führte ihn 1968 in seinem Standardwerk „The American Cinema“ neben Regisseuren wie Richard Brooks, Stanley Kubrick oder John Frankenheimer in der Kategorie strained seriousness: „These are talented but uneven directors with the mortal sin of pretentiousness. Their ambitious projects tend to inflate rather than expand.” Wie man bei den Franzosen Jean-Pierre Coursodon und Pierre Sauvage im ebenso unerlässlichen Filmbuch-Klassiker “American Directors Volume II” nachlesen kann, gab es in den 1950er-Jahren sogar europäische Kritiker-Strömungen, die Fleischer in den Stand eines major director erheben wollten.

Aber so wie Fleischers Karriere in den 1960er-Jahren mit Flops und künstlerischen Aussetzern zerfaserte, entschwanden auch die Anhänger. Die Fürsprecher waren in der Minderheit, setzten trotzdem immer wieder Leuchtfeuer der Anerkennung: Jean-Pierre Coursodons 1980er-Jahre-Essay in „American Directors“ gehört zum Schönsten und Sorgfältigsten, was bisher über Richard Fleischer publiziert wurde (im Französischen existiert wohl auch eine Fleischer-Monografie von Stéphane Bourgoin, die 1986 herausgekommen ist). In den 1990er-Jahren hielten der Spiegel-Journalist Lars-Olav Beier und Robert Müller die Fackel mit der einstündigen Dokumentation „Auf engstem Raum – Das Kino des Richard Fleischer“ hoch. 1997 erschien Robin Woods CineAction-Verteidigung von „Mandingo“.

„Alles wird anders dieses Mal!“Im neuen Jahrtausend waren es vor allem die Filmfestivals, die das Erbe weiterführten. Das Turiner Filmfestival machte 2004 den Anfang, indem es zehn Fleischer-Filme als Tribut zeigte. Diese Auswahl inspirierte wiederum den künstlerischen Leiter des Edinburgh-Festivals, Chris Fujiwara, knapp zehn Jahre später eine eigene Fleischer-Retrospektive auf die Beine zu stellen. Fujiwara sah Fleischer als immer noch völlig unterschätzten Filmemacher an, dem sein richtiger Platz im Filmpantheon noch nicht zugewiesen war. Der amerikanische Kritiker Nick Pinkerton brachte die Fleischer-Filme dann im März 2014 nach New York ins Anthology. Diese umfangreichste Werkschau, die Pinkerton gleich selbst mit dem schönen Film Comment-Artikel „Futures & Pasts: Barabbas“ würdigte, mag Tarantino auf die Idee und zu einigen der 35mm-Kopien für das New Beverly gebracht haben. Während Turin auch Fleischer-Frühwerke wie das Kinderstar-Vehikel „Child of Divorce“ oder die Komödie „Also das ist New York!“ zeigte und sich Edinburgh auf die fantastischen 1960er-Jahre konzentrierte, legte das New Beverly Cinema den Schwerpunkt deutlicher auf die exploitativen 1970er-Jahre, wobei die Programmierung von „Der Prinz und der Bettler“ in der Kinder-Matinee absoluten Seltenheitswert hatte.

Wann ist ein Regisseur im Pantheon angekommen? Wenn er auf einer Sight & Sound-Bestenliste auftaucht? Wenn sein Name im Kanon eine Selbstverständlichkeit geworden ist? Jede Kritikergeneration bestimmt den eigenen Kanon wieder neu. Und ich plädiere bei der nächsten Abstimmung nicht mehr nur für den Lexikonplatz zwischen Terence Fisher und Victor Fleming, sondern dafür, Fleischer prinzipiell vor David Fincher und John Ford zu nennen. Das wäre mal ein Anfang!

... link (6 Kommentare) ... comment

... older stories